Le jeu d’horreur est peut-être celui qui le plus peut se réduire à de la pure forme.

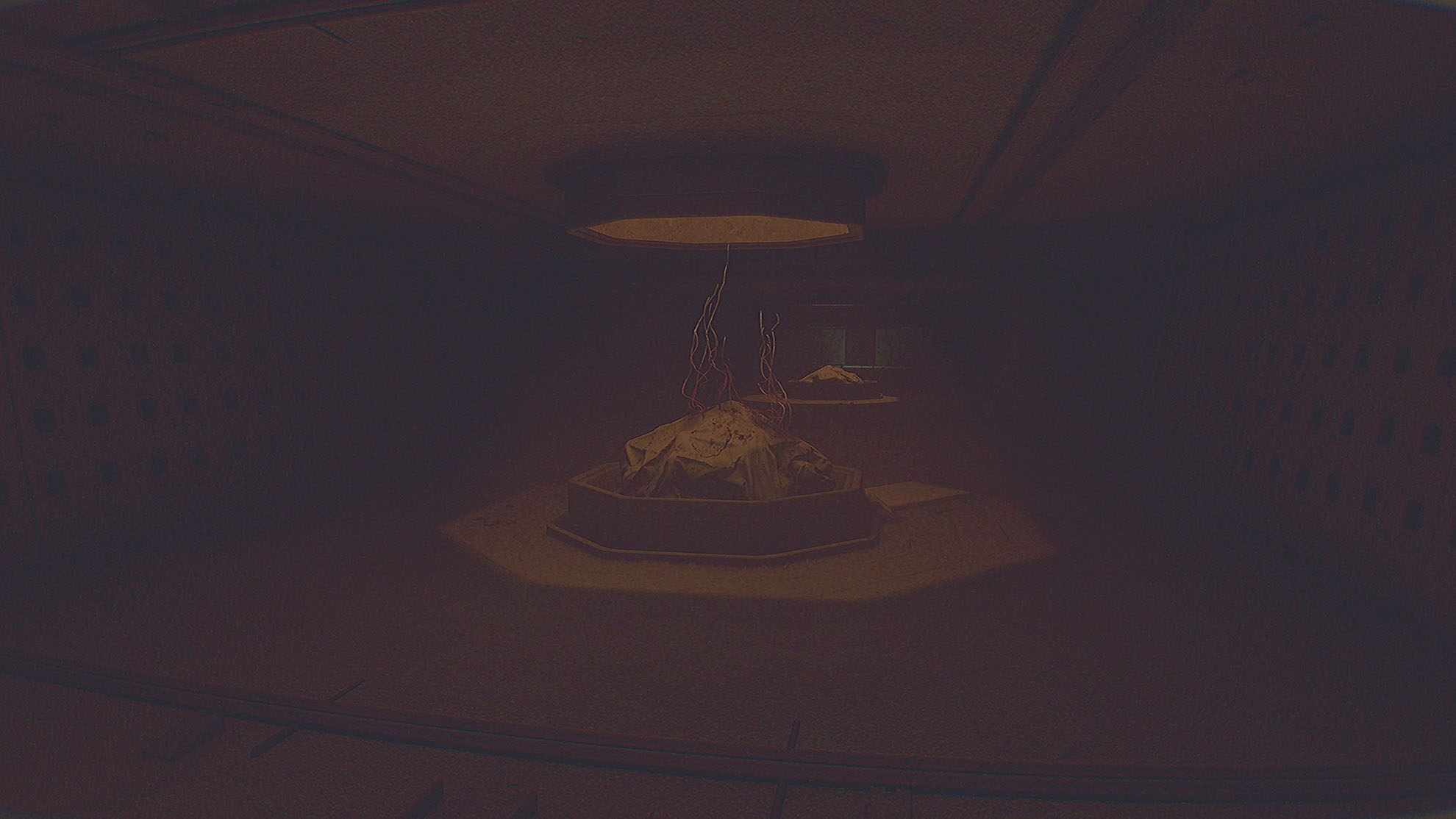

On en toucherait presque l’absurde : non satisfait de vous envoyer sur la Lune, Routine enfouit l’énigmatique objet de votre mission derrière une multitude de portes blindées, d’allées désertes, de verrous, de code, d’interrupteurs, de vidéos corrompues qui saturent au dernier moment, d’appareils de mesure, de batteries de tests, de noms omineux, de dédales s’enfonçant dans les entrailles de l’astre. C’est comme si les 400 000 km de voyage vers la Lune ne suffisaient pas, et qu’il fallait encore rajouter toute une série de couches avant de l’atteindre : c’est bien non pas une recherche de réalisme, mais un voyage intérieur qui se joue ici. Chaque couche franchie est un mécanisme de défense du soi qu’on fait sauter, les ouvertures de la station se font orifice dentata, chaque appareil d’observation place difficilement l’objet au seuil de notre champ de vision et finalement échoue - celui-ci est impossible à appréhender par la science, il la dépasse à chaque fois qu’elle tente de s’en saisir. La forme raconte tout : il y a quelque chose qui se terre au fond de nous, sous toutes les couches de défense, impossible à observer de l’oeil de la raison, quelque chose en nous-même de profondément alien, étranger, et chaque opération, chaque délicieux bouton poussé sur une interface rajoute autant à la terreur qu’à l’attirance que la chose exerce. Et le jeu s’en tient quasi religieusement à la forme. Presque rien n’est dit de l’énigmatique infection qui s’est répandue dans la base lunaire, elle prend les traits indistincts d’une floraison des corps ; on repense à Annihilation ou à Fool Night, on se remémore aussi les remarques de Mark Fisher sur l’eerie qui ouvrirait la porte vers quelque chose au-delà des réalités capitalistes, la floraison comme un mode de vie collectif, au-delà des limites de notre propre corps, une vie qui fleurit derrière les galeries commerciales glacées des années 80. Un au-delà qu’on ne peut atteindre qu’à travers la mort.

La vraie horreur, celle qui n’a pas peur d’embrasser la fascination pour son objet, est radicale.

Pour suggérer, mettre à distance, au seuil du champ de vision, Routine nous fait interagir avec son monde via une technologie qui date, il nous force à regarder ses ennemis à travers l’écran cathodique brumeux d’un pistolet magnétique des années 80 - ironiquement, le jeu intègre au sein de lui-même d'anciennes formes de jeu comme modes de vision imprécis on est face à une remédiation intérieure au jeu même. Le fonctionnement est assez parallèle à l’utilisation de décors des années 80 vidées de leur vie : transportés aujourd’hui, ils en deviennent eerie, on sait qu’ils contenaient en eux quelque chose d’autre (une société qui va changer pour les galeries, une réalité qu’ils représentent imparfaitement pour les écrans cathodiques), qu’en-dessous se cache une réalité plus profonde qui un jour les dépassera. Mais c’est là aussi peut-être son seul échec : cette réalité plus profonde, c’est celle que la vision de jeu moderne nous montre. Elle nous offre une réalité “complète”, qui n’a plus rien à cacher. Ainsi, les moment où l’on voit de nos yeux le monstre révèlent son modèle gentiment grotesque ainsi que sa maladresse et lui enlèvent beaucoup de son aura, et le final en est bancal - on voit de nos propres yeux 4kHD le Canal, qui se révèle une grotte bien peu originale, puis le jeu coupe maladroitement avec un fondu au noir et ressasse ses cinématiques mêlant éclipse et dossiers confidentiels. Le jeu échoue à créer un vrai paroxysme, une culmination de tous les seuils qu’on a franchis jusque-là, à amener l’Etrange un peu plus au seuil de notre vision, il évoque un futur pour les années 80 mais manque peut-être à créer un futur par rapport à aujourd’hui. Cela dit, il a quand même offert un sacré voyage.

Il y a un moment précis où Routine dépasse cette opposition. Après quatres heures à ramper dans les allées de la base lunaire, vous arrivez dans un sas. La lourde machine se met en branle dans un roulement sourd, l’air s’échappe d’un coup, le silence d’une planète sans atmosphère vous engloutit. Face à vous, une allée montante se dessine en trois traits parfaitement droits : la rampe, l’horizon, et l’ombre tranchante dans laquelle est plongée la plus grande partie de l’allée. Celle-ci, quasi privée de toute lumière, se confond avec le noir de jais du ciel qui vous surplombe. Vous êtes sur la surface de la Lune. La vision, même parfaitement ray-tracée, ne peut que relater une réalité qui dépasse toute parole, qui nous écrase de sa géométrie immaculée. Dans un jeu qui multiplie les seuils, où tout le récit se joue sur les seuils, c’est là un seuil sublime, qui confie à la surface lunaire qui le suit une étrangeté inépuisable.

Son image me hantera longtemps.